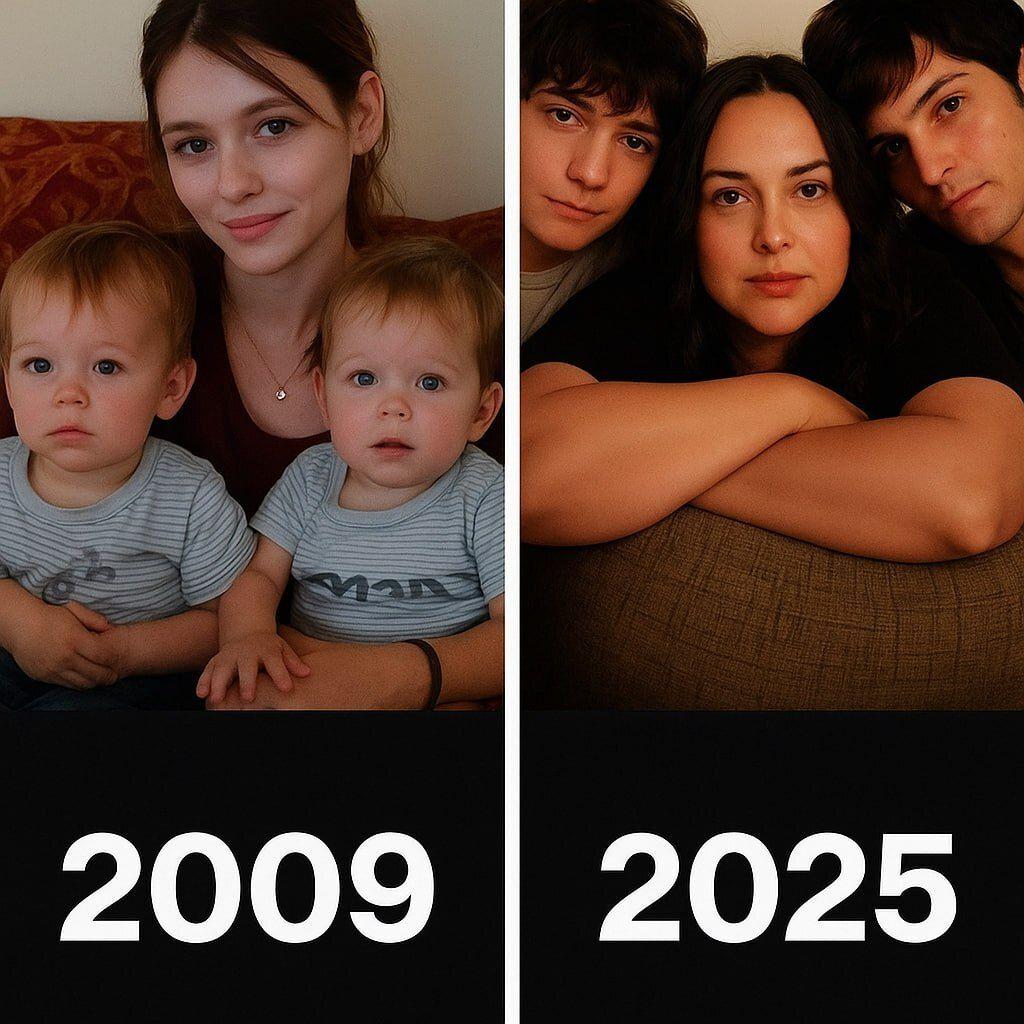

Para una mujer que había pasado dieciséis años como madre soltera criando a sus gemelos, ese momento fue como si el suelo se me hundiera. Todo lo que había sacrificado, cada turno de noche y cada viaje a la universidad a primera hora de la mañana, pareció desvanecerse en una sola frase.

No tenía ni idea de que su padre distanciado, el chico que nos abandonó incluso antes de que nacieran, había vuelto a sus vidas a través del mismo programa universitario en el que tanto me había esforzado para que entraran.

Y no solo había vuelto. Estaba al mando.

No sentí miedo cuando descubrí que estaba embarazada a los 17 años. Al principio no.

Lo que sentí fue vergüenza.

No fue por los bebés. En algún rincón tranquilo de mi corazón, los amaba incluso antes de verles la cara. La vergüenza venía de aprender, muy rápido, a ocupar menos espacio en un mundo que no esperaba que una adolescente embarazada levantara la cabeza.

Aprendí a caminar por los pasillos de la escuela con mis libros bien apretados, ocultando mi creciente barriga bajo sudaderas enormes. Aprendí a sonreír cuando otras chicas comparaban vestidos de graduación y compartían fotos de fines de semana en la playa, mientras yo contaba en silencio cuántas galletas podía tragar antes de la tercera hora.

Mientras mis compañeras se preocupaban por los ensayos universitarios y las tareas de la residencia, yo me preocupaba por fechas de entrega de otro tipo. Mi agenda estaba llena de citas médicas, formularios del WIC y ecografías en habitaciones oscuras donde el volumen de la máquina estaba bajo, como si el sonido de los latidos del corazón de mis bebés pudiera ofender a alguien.

Su padre, Evan, me había dicho una vez que me quería.

Encajaba en el papel que la gente esperaba de él. Atleta estrella. El favorito de los profesores. Sonrisa fácil. Podía llegar tarde con la tarea y aun así recibir una palmadita en la espalda. Solía besarme la mejilla entre clases y juraba que éramos almas gemelas, que nada se interpondría entre nosotros.

Estábamos aparcados detrás del viejo cine la noche que le dije que estaba embarazada. Su rostro palideció y luego sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó como si nos estuviera protegiendo contra una tormenta.

"Lo resolveremos, Rachel", susurró en mi pelo. "Te quiero. Ahora somos una familia. Estaré ahí en cada paso del camino".

Por la mañana, se había ido.

Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni una nota debajo del limpiaparabrisas de mi coche. Nada.

Cuando fui a su casa, su madre abrió la puerta lo justo para que su cuerpo tapara el marco. Tenía los brazos cruzados y una expresión tan fría como el pomo de latón que sostenía.

"No está, Rachel", dijo. "Lo siento". Su mirada me recorrió como si fuera una extraña vendiendo algo que no quería.

"¿Volverá?", pregunté.

"Se fue a vivir con familiares en el oeste", respondió. Luego cerró la puerta. Sin dirección. Sin número de teléfono. Sin un "seguiremos en contacto".

Al final de esa semana, Evan había bloqueado mi número y había desaparecido de mi vida.

Todavía estaba aturdida cuando me acosté en la camilla para mi primera ecografía, con el papel crujiendo bajo mi espalda. La enfermera giró la pantalla hacia mí, y allí estaban: dos pequeños destellos, dos latidos, uno al lado del otro.

Gemelos.

Algo se instaló en mi interior en ese instante. Si no aparecía nadie más, yo lo haría. No sabía cómo, pero lo haría.

Mis padres no se emocionaron nada cuando les dije que estaba embarazada. Cuando añadí que esperaba gemelos, mi padre guardó silencio y mi madre se llevó la mano a la boca.

Pero cuando le entregué a mi mamá la ecografía, algo en ella se ablandó. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Se sentó a la mesa de la cocina, alisó la imagen y dijo en voz baja: «Haremos lo mejor que podamos, cariño. No estás sola».

Cuando nacieron mis hijos, la sala de partos se convirtió en una nube de luces brillantes y voces apresuradas. Recuerdo el primer llanto: fuerte, intenso, ofendido por el aire frío del mundo. Luego otro llanto, igual de insistente.

Noah llegó primero. Luego Liam. O quizás fue al revés. Estaba demasiado cansada para retener la secuencia, pero algunos detalles se me quedaron grabados para siempre.

Recuerdo sus pequeños puños, especialmente los de Liam, apretados como si hubiera venido al mundo dispuesto a discutir con él. Recuerdo a Noah parpadeando hacia mí con una mirada tranquila y firme, como si ya estuviera tratando de entender las cosas.

Los primeros años transcurrieron en una neblina de noches de insomnio, biberones y nanas susurradas en la oscuridad. Aprendí el chirrido exacto en la rueda del cochecito que indicaba que necesitaba aceite. Sabía la hora exacta en que el sol de la mañana se colaba por la ventana de la sala y calentaba la alfombra donde jugaban con bloques.

El dinero escaseaba. El tiempo escaseaba aún más.

Había noches en que me sentaba en el suelo de la cocina después de acostarlos, comiendo mantequilla de cacahuete sobre el resto de una hogaza de pan duro porque eso era lo que nos quedaba.

ver continúa en la página siguiente

Para conocer los tiempos de cocción completos, vaya a la página siguiente o abra el botón (>) y no olvide COMPARTIR con sus amigos de Facebook.